AIの発展の影響でAmazon Audibleも進化していた。

昔は聞ける本が限られていたけど、今はAI音声による朗読本がどんどん増えて、かなり充実してきていた。

家事をしながらでも本の内容を知ることができて

苦手で無意味に感じる家事時間も有効活用ができていい感じ。

再生速度も2倍くらいで聞いて、1日に1.5冊くらい耳で読んでいる。

普段手にことのない本もサブスクなので試しに読んでみようかなという気持ちにもなって新たな視点も得られる。

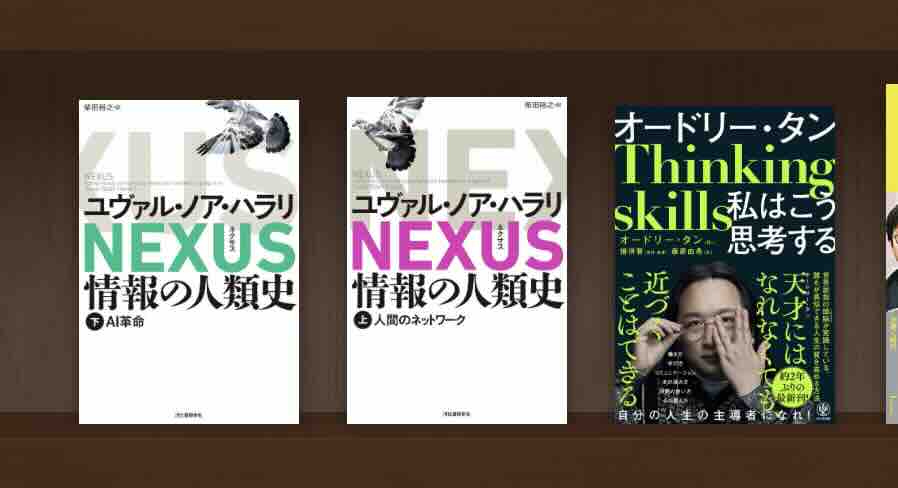

その中で特に印象に残った2冊:

『私はこう思考する』オードリー・タン著

台湾のデジタル担当政務官として有名なオードリー・タンの思考や人生哲学を綴った本。既存の社会システムへの疑問と新しい可能性を提示。

- 競争社会への疑問

学生時代のテストも白紙で出したという。反抗ではなく、評価システムそのものに意味を見いだせなかったという姿勢が面白い。 - 著作権を放棄

自分の発言や文章に著作権を主張せず、知識をみんなで共有して発展させようという考えに感動した。 - 時間管理の工夫

ポモドーロ・テクニック(25分集中+5分休憩)を使っているそう。実際に自分でも取り入れてみようと思った。 - スマホ依存の低減

スマホ操作は敢えてスタイラーペンを使用しているとのこと。これは、スマホ依存から多少遠ざける効果があるそうで、確かにもう無意識に操作していることが多く、家にいる時はなるべくスタイラーペンを使うことにした。以前買ったスタイラーペン、処分しようかと思っていたのでまた出番がくるとは思っていなかった。 - 建設的な社会批評

既存の価値観に疑問を投げかけながら、より良い社会を目指す提案に満ちている。個人の力を社会にどう役立てるか、という視点が印象的。

『NEXUS 情報の人類史』ユヴァル・ノア・ハラリ著(上下巻)

『サピエンス全史』『ホモ・デウス』で有名な歴史学者ハラリの最新作。

ちなみに「NEXUS」とは、情報が人々を結びつけ、社会を組織化し、歴史を動かす「中心的な結節点」として捉えており、石器時代から現代のAI時代まで一貫して人類史を貫く重要な概念として使用。

- 上巻:宗教の情報ネットワークとしての役割

宗教がどう人々をつなぎ、社会を組織してきたかを分析。一方で、宗教の矛盾や限界にも厳しく言及していて、著者の勇気がすごい。 - 下巻:AIと情報の未来

AIは膨大な情報を学習するけれど、その情報自体が偏っていたり、差別や誤解を含んでいたりする。このままだと、AIも同じような偏見を持ってしまうのではないか?という懸念が語られる。 - 情報と権力の関係

誰が情報を持っているかが、誰が権力を持つかを決めてしまう。GAFAのような巨大テック企業に対する危機感も強い。

気づき:無意識の刷り込みと情報の力

耳読で他の本も聞いていたとき、「ドラえもん」内容の指摘でハッとした。

「しずかちゃんは優秀で人格もよいのに、リーダーシップをとることなく、最終的にのび太と結婚する」というストーリーが、実はある価値観を植えつけているのではないか?という指摘があった。

気づかないうちに、私たちは「女性は控えめにすべきで男性を支える」というような考えを自然だと感じてしまっている。こうした概念が潜在意識のどこかにこびりついている可能性は否定できないかも、と。

AIが学習する世界の矛盾と偏見

ハラリの本を読んで思ったのは、AIがこうした偏見に満ちた情報をそのまま学んでしまうことの危険性。

たとえば・・

顕著だなあと思うのは、ハリウッド映画でのアジア人の描かれ方。

結構いまだに露骨な映画って多いと思う。敵対している国の描かれ方とかも。あと経済的成功の描かれ方とか。

これらをAIが学習してしまうと、その偏見がさらに強化される可能性があるのではと気付かされてゾッとした瞬間があった。

ちなみに、オードリータンとハラリは親友らしい。

天才同士でしか通じ合えない話があるんやろな、と思う。

今回の耳読は、2ヶ月のほぼ無料キャンペーンを利用して退会した。

今だとアマプラ会員は3ヶ月無料らしいので、試してみるには良いので

私もこの時期に入りたかったと思った。

ポイントは、無料期間が終わる前に一度「解約手続き」に進むと、月額割引のオファーが来る可能性があること。続けるつもりでも、一度は解約画面に行ってみた方が吉。

コメントを残す